|

|

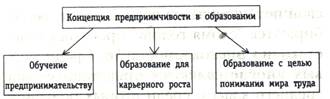

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ УЧАЩИХСЯ В НОВОЗЕЛАНДСКОЙ ШКОЛЕПетрищев В.И., Грасс Т.П. Источник: Журнал «Педагогика» 2008/8 с. 106 Над статьёй работал Кравченко Сергей Судьба новозеландской школы и педагогической мысли тесно связана с историей страны. Известно, что взаимодействие европейцев и племен маори (местных жителей) вначале было далеко не простым. Согласно официальным данным, первые контакты с маорийским населением попытался установить Абель Тасман, приплывший к берегам Новой Зеландии еще в 1642 г. Однако они не принесли существенного успеха. Позднее капитан Дж.Кук и ряд других мореплавателей продолжили эти попытки, но, как оказалось, также безуспешно. Лишь в начале 1800 г. европейским миссионерам, прибывшим на острова, удалось создать Церковное миссионерское общество, которое открыло ряд школ для местного населения. Преподавание предметов велось на маорийском языке, что способствовало достаточно широкой популярности этих школ у туземного населения. По словам исследователей Дж.Бэрингтона и Т.Биглехоула, уже к 1840 г. "немногим более половины взрослого населения, насчитывающего 90 тысяч человек, могли немного писать и читать на своем родном языке" [1, с. 209]. В начале XIX в. правительство предприняло попытку приобщить местное население к европейской системе просвещения. Но уже в 1860 г. между европейцами и туземным населением вспыхивают так называемые земельные войны, целью которых была конфискация европейцами у маорийских племен их исконных земель. Такая политика привела к тому, что аборигены резко выступили против всех "европейских социальных институтов, включая и школы" [там же, с. 309]. В связи с этим многие миссионерские школы, предоставлявшие маорийским детям европейское образование, были закрыты. В 1867 г. во время войн с племенами правительство издает постановление о создании туземных школ, утверждающее систему начальных школ для маорийцев. При этом в созданных школах обучение велось уже на английском языке, а в учебных программах был представлен стандартный набор предметов, которые преподавались в европейских школах. Экономические особенности страны обусловили развитие этих школ для местного населения. Однако постановление о создании туземных школ предусматривало такой компонент, как оказание самопомощи. Школы могли создаваться в сельской местности только тогда, когда от маорийской общины исходила просьба на открытие школы, выделялась земля и община брала на себя часть расходов по строительству. Однако строительство школ в маорийских общинах велось медленными темпами по причине раскола между племенами. Как оказалось, предложения о создании школ в маорийских общинах исходили лишь от тех племен, которые соблюдали нейтралитет с европейцами, не вели с ними войн, европейцы же, в свою очередь, не конфисковывали у таких племен их земли. "Племена же, принимавшие активное участие в войнах с европейцами и понесшие от них поражения, совершенно не склонны были отдавать своих детей в эти школы, более того, они не хотели вообще поддерживать какие-либо контакты с европейскими социальными институтами" [2, с. 314]. Тем не менее, колонизация островов осуществлялась быстрыми темпами, и уже к концу XIX в. достаточно большое количество маорийцев работало на европейцев, строя дороги, занимаясь другим малоквалифицированным трудом. По мнению европейцев, проживавших здесь в то время, в Новой Зеландии было создано некое подобие "бесклассового общества". Однако реальные факты свидетельствовали об обратном. Хотя большинство европейцев и отрицали врожденное превосходство белой кожи, но по их разговорам и поведению чувствовалось, что они считают европейский образ жизни более совершенным, чем маорийский. Европейцы жили в соответствии с принятыми у них нормами, поэтому смотрели на маорийцев как на людей, стоящих на более низкой по сравнению с ними социальной лестнице, отводя им самый низкий социально-экономический статус [там же, с. 314]. К 1879 г. в Новой Зеландии насчитывалось уже 7 маорийских начальных школ, целью которых являлось "оказание помощи маорийцам в их переходе от низшей ступени цивилизации на более высокую, стараясь сохранять их культуру, которая, тем не менее, мешала прогрессу европеизации местного населения" [там же, с. 313]. Повышая уровень образования маорийских детей, новозеландское правительство предполагало впоследствии обучать их в одной школе с европейскими детьми. Следует подчеркнуть, что обучение маорийских детей носило исключительно ремесленнический характер при полном исключении маорийского языка из учебного плана и без учета культурных различий между европейскими и маорийскими детьми. Такую особенность школьного образования выразил директор департамента образования, который заявил: "Я хочу придумать такую форму образования, которая позволит каждому маорийскому мальчику стать фермером, а каждой маорийской девушке стать женой этого фермера" [3, с. 210]. Маорийские школы в основном были ориентированы на потребности экономики страны, которая нуждалась в рабочей силе с начальным образованием. "Экономическая социализация и образование по существу носили практическую направленность, детей обучали строительству, изготовлению мебели, работе по металлу. Наряду с этим мальчиков обучали садоводству, а девочек домоводству" [там же, с. 208]. Более одаренных немногочисленных маорийских детей переводили из общих начальных школ в сектантские интернаты-колледжи, в которых они могли получить достаточно приличное образование. Политика новозеландского правительства, проводимая в сфере школьного образования, направленная на оказание помощи маорийской молодежи в приобщении ее к европейской культуре, не принесла желаемых результатов. Учреждая школы для маорийских детей, правительство, тем не менее, не принимало во внимание различия в культурах туземного населения и европейцев. Практически все предметы в школах велись только на английском языке, что, естественно, не способствовало мотивации обучения. Известно, что современная школа и педагогическая мысль в Новой Зеландии складывались и развивались под непосредственным влиянием английской системы образования. В связи с этим у британцев была позаимствована даже теория языковой компетенции, разработанная известным британским ученым Бейзилом Бернстайном. Суть ее сводилась к тому, что "успехи и неудачи в области образования детей во многом зависят от языковой компетенции, детерминирующейся социальной средой, в которой родился и воспитывался ребенок" [4, с. 200]. Новозеландское правительство официально взяло ее на вооружение, чтобы объяснить академические неудачи маорийских школьников, их проблемы в общении со своими сверстниками и учителями. «Застенчивость, разница в ценностях социального окружения, невозможность отказаться от "ограниченного кода" нередко ставят таких школьников в неловкое положение» [5, с. 9]. Нельзя не отметить, что, приобщаясь к европейской культуре, маорийцы утрачивали некоторые самобытные черты своего народа. Тем не менее на сегодняшний день у значительной части местного населения не произошло резкой ценностной переориентации, сохранены национальные черты и нравственный фундамент маорийского общества. Сегодня Новая Зеландия — это страна с экономикой аграрно-сырьевого типа, и ее "благополучие зависит, прежде всего, от продуктивного и высокотоварного сельского хозяйства, при том, что исторически сложившаяся специализация дополняется ростом промышленности — от отраслей первичной обработки сырья до машиностроения, металлургии, химического производства, энергетики. Это общество урбанизированного типа, применяющее новейшие технологии с разветвленными системами коммуникаций и средствами массовой информации, где используются спутниковая и оптико-волоконная связь, радио с частотной модуляцией, компьютерные сети" [6, с. 206]. Как и в британской, в новозеландской школе подросток должен обязательно проучиться до 16 лет и получить сертификат об окончании неполной средней школы. Около 2/3 всех школьников обучаются в бесплатных государственных учебных заведениях. Из-за существенного отдаления от центров европейской цивилизации любые нововведения и коррективы в программы новозеландских школ осуществляются с опозданием в 3—5 лет. В середине 1980-х гг. стало очевидно, что новозеландская школа отстает от требований современной рыночной экономики и не дает выпускнику набор тех знаний, умений и квалификации, которые бы могли помочь молодому человеку найти какую-нибудь даже малоквалифицированную работу. В 1985 г. число безработных в Новой Зеландии достигло 45 тыс. человек при населении в 3 млн. При этом значительную часть безработных составляли вчерашние выпускники школ. Для снижения социальной напряженности новозеландское правительство затратило почти 266 млн. новозеландских долларов для создания 21 тыс. рабочих мест. Однако эти огромные затраты не принесли желаемых результатов [7, с. 55]. В 1987 г. Герман Шмидт, генеральный директор Федерального института по профессиональной подготовке кадров в Германии, отмечал, что "огромные инвестиции вряд ли дадут те результаты, которых ожидают". По его мнению, "необходимы всесторонние долгосрочные схемы (программы), которые существенно дешевле и более эффективны, ибо они помогают подрастающему поколению быстрее и успешнее адаптироваться к технологическим изменениям" [8, с. 53]. Уже в то время ряд европейских стран приняли меры по созданию современной системы профессиональной подготовки и образования подрастающих поколений. В конце 90-х гг. XX в. Новозеландский Совет по профессиональной подготовке кадров в своем докладе отразил мнения 126 руководителей ключевых отраслей промышленности и бизнеса о действующих школьных программах. Оказалось, что в стране не были налажены прочные связи между школой и промышленностью. Одной из причин создавшегося положения была академическая природа английского образования. По мнению Алана Уика, "система, при которой положение человека в обществе определяется по результатам академических экзаменов, с одной стороны, и профессиональной подготовкой, с другой, содержит внутреннее противоречие" [9, с. 91]. В 1988 г. тогдашний министр занятости новозеландского правительства Фил Гофф посетил ряд европейских стран для приобретения опыта и анализа взаимосвязей экономики, образования и промышленности. В результате правительство Новой Зеландии принимает меры по "обновлению" школьной программы, в которой существенную роль отводят предметам экономического цикла. Понимая, что в новом веке востребована модель обучения, позволяющая готовить творческого, инициативного молодого человека, обладающего ключевыми компетенциями, способного эффективно решать проблемы своего трудоустройства, создавать собственный бизнес и принимать грамотные решения по экономическим вопросам, новозеландское правительство разрабатывает стратегическую политику по обеспечению такого социального заказа. Реализация модели подготовки подобного работника осуществляется с помощью концепции предприимчивости в образовании совместно с развитием культуры предпринимательства, органически вошедшей в учебные планы общеобразовательных школ. В целом схематично ее можно представить следующим образом:

Рис. Основные направления обучения предприимчивости в школьной образовательной среде Обучение предпринимательству может представлять собой ряд проектов, в которых непосредственное участие принимает школьная молодежь. Это реальные дела, в которых каждый участник играет свою роль, имея возможность проявить инициативу, креативность и принять соответствующее решение. Следует отметить, что обучение предпринимательству — это достаточно емкое понятие, включающее развитие позиции "могу сделать сам". Образование для карьерного роста способствует приобретению и развитию навыков, умений, получению знаний для дальнейшей карьеры, понимания возможностей повышения своей квалификации и образования для успешной адаптации на рынке труда. Образование с целью понимания мира труда помогает молодому человеку осуществить по окончании учебы достаточно безболезненный и эффективный переход к реальным производственным задачам, стимулирует его самостоятельность, ориентирует в экономической сфере и показывает значение взаимосвязи социально-экономических процессов. Мы попытались выяснить отношение молодых людей Новой Зеландии к организации собственного бизнеса. В опросе приняли участие 45 старшеклассников в возрасте от 14 до 18 лет. Полученные результаты показали, что участников опроса можно разделить на две группы. К первой мы условно относим социально активную молодежь с ориентацией на перспективу и обладающую деловой инициативой. Во вторую группу вошли школьники, которые достаточно трезво оценивают степень бизнес-риска и свои потенциальные возможности, не собираются "сломя голову" бросаться в достаточно рискованное дело. Среди первых многие являются представителями среднего класса, среди вторых большинство принадлежат к семьям рабочих. Нам удалось выяснить, что на мотивацию открытия своего бизнеса оказывают влияние следующие факторы.

Во-первых, приступить к организации своего дела проще людям, воспитывающимся в состоятельных семьях, и значительно труднее тем, кто рос в малоимущих семьях. Представителям привилегированных слоев или среднему классу легче преодолеть трудности, возникающие на первоначальном этапе, благодаря высокому уровню образования, доступу к кредитованию, наличию базового капитала, необходимого круга знакомств и потенциальных потребителей. Во-вторых, воспитываясь в семьях, где родители имеют опыт частного бизнеса, подростки так или иначе приобщаются к нему уже с детства. Становясь старше, они работают в родительском бизнесе на договорной основе, им выплачивают вознаграждение по тарифам частично занятых работников. Другими словами, эта молодежь, прямо или косвенно, постепенно приобретает предпринимательский опыт и соответствующую систему ценностей. Подростки же, выросшие в рабочей семье, обладают лишь некими теоретическими знаниями по экономике, полученными в школе, и имеют весьма ограниченные представления о специфике этой деятельности. Социальный заказ новозеландского общества требует от школы создания инновационной системы подготовки современного конкурентоспособного выпускника и внедрения в учебный процесс соответствующих педагогических технологий. К ним следует отнести кейс-стади, методы проектов, деловые игры, мастер-классы, тренинги и тестотренинговую систему, которые используются не только в рамках класса, но и на промышленных предприятиях. В старших классах общеобразовательных школ появился курс "Введение в коммерцию", который знакомит школьников с новшествами в сфере торговли, с практическими приемами коммерции. По всей стране проводятся мероприятия "Неделя промышленности". Для старшеклассников организуются экскурсии на предприятия с целью знакомства с технологическим процессом, кадровым составом. По окончании такой экскурсии они представляют проекты по сотрудничеству школы с конкретными предприятиями и фирмами. Децентрализация управления учебными заведениями позволила быстро отреагировать на требования времени и усовершенствовать учебные программы, которые теперь ориентированы на то, чтобы давать молодым людям определенные экономические знания и прививать трудовые навыки, помогать им быстрее и успешнее адаптироваться к рынку труда, всемерно способствовать развитию духа предприимчивости, предпринимательства и деловой активности.

ЛИТЕРАТУРА 1. Barrington J„ Beaglehole Т. Maori Schools in a Changing Society. Wellington, 1974. 2. Maori in Education / Ed. by L. Davis, K. Nicholl. Wellington, 1993. 3. Ausubel D. Theory and Problems of Adolescent Development. N.Y., 1954. 4. Bernstain В. Class, Codes and Control. L., 1973. V.l. , 5. Петрищев В.И. Великобритания: социализация молодежи на рубеже 90-х годов XX века. Красноярск, 1992. 6. Австралия и Новая Зеландия: Лингвострановедческий словарь. М., 1998. 7. Butterworth G., Butterworth S. Reforming Education. The New Zealand Experience 1984— 1996. Palmerston North, 1998. 8. British Journal of Education and Work. 1999. V. 7. № 3. 9. Sociological Theory / Ed. by W. Wallace. L, 1997.

|

|